Rezension

Rezension

Wolfgang Eckhardt: Staat ist Herrschaft durch Zwang. Bakunins Staatskritik. In: Den Staat zerschlagen! Anarchistische Staatsverständnisse. Hrsg. von Peter Seyferth. (Staatsverständnisse; 78). Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2015, S. 127-142.

Der interessante Artikel über Bakunins Staatskritik befindet sich in der zweiten Abteilung des Sammelbandes ›Den Staat zerschlagen! Anarchistische Staatsverständnisse‹, in welcher die Klassiker der anarchistischen Theorie behandelt werden. Der Bakunin-Artikel seinerseits ist in sechs gut strukturierte Abschnitte untergliedert, in denen einzelne philosophische Aspekte des Bakunin’schen Staats- und Anarchismusverständnisses untersucht werden.

Der erste Abschnitt des Artikels behandelt die Entstehung des Staates, also die Frage, wie Bakunin die Entstehungsgeschichte des Staates als politisches und verwaltungstechnisches Konstrukt begreift und bewertet. Bakunin hält bei diesem Prozess die Rolle der Kirche für entscheidend – religiöse und staatliche Macht sind für ihn eng miteinander verflochten, mehr noch: bedingen sich geradezu gegenseitig! So hat der Staat von einer durch den Glauben ausgelösten autoritären Mutation des menschlichen Denkens

profitiert, indem die Gesellschaft durch die Religion ideologisch getäuscht und zur geistigen Unterwerfung, zur Akzeptanz aller Autoritäten gebracht wurde – also auch jener von Staat und Hierarchie.

Der zweite Abschnitt widmet sich einer Thematik, die in ihrer Klarheit so bisher noch nicht untersucht wurde: Bakunins Kritik am Rousseau’schen Gesellschaftsvertrag. Es ist spannend zu lesen, wie Bakunin das negative Menschenbild Rousseaus systematisch auseinandernimmt. Die Vorstellung, nach der die Menschen ihre Freiheit vertraglich abgeben oder auch nur reduzieren sollten, um sie an eine volonté général abzutreten oder dieser unterzuordnen, ist mit Bakunins Denken nicht vereinbar: weder mit seinem radikalen Freiheitsverständnis (wonach sich Freiheit weder teilen, unterteilen, noch stückweise abgeben lässt – der Mensch ist entweder ganz frei oder unfrei) noch mit seinem radikal-positiven Menschenbild (der Mensch ist fähig ohne Regierung in einer solidarischen Gesellschaft zu leben, in welcher die Freiheit der Anderen als Bedingung für die eigene Freiheit gilt und nicht als deren Bedrohung).

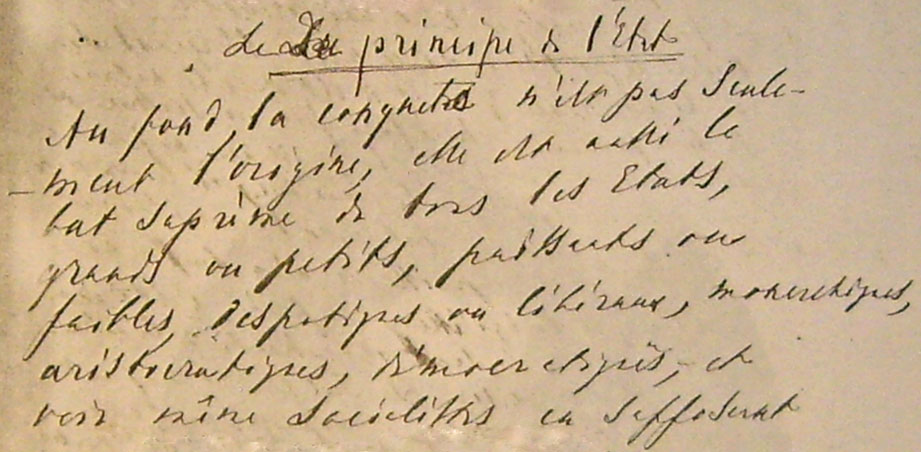

Michail Bakunin: Le principe de l’Etat (Das Staatsprinzip)

Beginn der ersten Manuskriptseite (1871)Au fond, la conquete n’est pas seulement l’origine, elle est aussi le

but suprême de tous les Etats, grands ou petits, puissants ou faibles,

despotiques ou libéraux, monarchiques, aristocratiques, démocratiques,

et voir même socialistes ...

(Im Grunde ist Eroberung nicht nur der Ursprung, sondern auch

)Die Kritik an Rousseau leitet wunderbar zum dritten Abschnitt über: Bakunins folgerichtiger Kritik an demokratischen und parlamentarischen Staatsformen. Ein zentraler Kritikpunkt Bakunins ist der Fakt, dass auch in der Demokratie die Mehrheit von einer Minderheit beherrscht wird, welche zwar gewählt ist, aber dennoch zur herrschenden Obrigkeit wird. So kann Bakunin seine Kritik hierarchischer Strukturen schlüssig auf die Demokratie anwenden, die letztlich eine demokratisch verschleierte Hierarchie darstellt, deren Herrschaftscharakter nur schwieriger zu erkennen ist.

das höchste Ziel aller Staaten, großer oder kleiner, mächtiger oder

schwacher, despotischer oder liberaler, monarchischer, aristokratischer,

demokratischer und selbst sozialistischer ...

Dass die Lösung dieser Probleme für Bakunin nicht im Kommunismus oder Marxismus zu finden ist, wird im vierten Abschnitt dargelegt, in welchem Bakunin gegen die kommunistische Vorstellung argumentiert, politische Macht könne von einer proletarischen Klasse erobert und im Sinne des Proletariats positiv ausgeübt werden. Bakunin, Anarchist der er ist, setzt in seiner Staatskritik bei den existierenden staatlichen Hierarchien an, daher könne eine Eroberung des Staates, um diesen dann neu und besser zu verwalten, nur als untaugliches Mittel für die Emanzipation des Menschen gelten. Mit den Hierarchien müssen vielmehr die Staaten als solche abgeschafft werden. Die marxistische Vorstellung einer »Diktatur des Proletariats« kann daher bei einem Herrschaftskritiker wie Bakunin nur auf vehemente Ablehnung stoßen. Wer Bakunins Kritik liest, gerät möglicherweise aufgrund des prophetischen Gehalts seiner Argumentation in Verwunderung, da er warnend die stalinistischen, diktatorischen Verhältnisse in der Sowjetunion und anderen »realsozialistischen« Staaten vorwegzunehmen scheint. Eckhardt zeigt in diesem Abschnitt mithilfe originaler Ausführungen Bakunins deutlich und verständlich die anarchistische Kritik Bakunins an Marxismus und Kommunismus und thematisiert auch dessen persönlichen Konflikt mit Marx.

Die Selbststilisierung des Marxismus als wissenschaftlich kann Bakunin ebenso wenig zufriedenstellen wie jede andere Herrschaft der Wissenschaften, die im fünften Abschnitt dargestellt wird. Eckhardt gelingt es mit ausführlichen Zitaten Bakunins darzulegen, wie sehr Bakunin von der verderblichen Wirkung der Macht auch bei den Gebildetsten und Experten überzeugt war. Dies lässt ihn auch jede Expertokratie ablehnen, obwohl er grundsätzlich Wissenschaft und Bildung befürwortet, aber eben als der Menschheit dienendes Instrument, nicht als regierendes.

Der sechste und letzte Abschnitt enthält die Beschreibung von Bakunins Vision eines staatslosen Sozialismus. Wie sich schon im vierten Abschnitt im Konflikt mit dem Marxismus gezeigt hat, ist Bakunin durch und durch Sozialist – sein Hauptkritikpunkt am Marxismus ist ja nicht die sozialistische Idee, sondern die hierarchische, zentralistische Umsetzung dieser. Im Unterschied dazu vertritt Bakunin einen globalen Sozialismus jenseits aller Staaten und ihrer Konflikte. Er schuf damit die bis heute unter Libertären verbreitete Überzeugung, dass lediglich eine Nicht-Beteiligung und Verweigerung gegenüber dem herrschenden System zu dessen Sturz führen kann und nicht die Beteiligung daran.

Insgesamt fügt sich der Artikel sehr gut in das Buch ein. Er gibt eine gute Übersicht über viele wichtige Standpunkte des kollektivistischen Anarchismus Bakunins und hält sich dabei ausführlich an die Original-Quellen. Eckhardts Artikel erfüllt damit genau den Sinn des Buches: ein grundlegendes Verständnis anarchistischer Staatskritik, ihrer Theorien, Kritiken und Lösungsansätze zu vermitteln. Manche Leser*innen, die sich für soziale, geisteswissenschaftliche, politische und staatswissenschaftliche Fragestellungen interessieren, dürften Bakunins radikal staatskritische Positionen sogar faszinierend finden.

Maximilian Martens